‘인터넷 출입구’ 개방하면 일자리 봇물터진다

중소기업은 우리나라 경제의 실핏줄이다. 이를 실감나게 보여주는 통계가 있다. 바로 ‘99’‘88’‘5’‘50’이다. 우리나라 사업체의 99%가 중소기업이고, 일자리의 88%를 이들이 제공하고 있다. 또 창업한 지 5년 이하의 신생 기업이 전체 고용의 약 50%를 만들어내고 있다. 회사에 다니는 사람 2명중 1명은 창업한지 5년도 안 된 회사에서 근무한다는 뜻이다.

검색광고=중소기업 올가미

중소기업들이 오랜 불황에 시달리고 있다. 전국을 광속으로 연결하는 인터넷이 이들에게 희망을 약속했지만 현실은 그 반대로 나타나고 있다. 나는 오랫동안 ‘한글인터넷 주소’ 사업을 하면서 이 같은 불편한 진실을 확인했다.

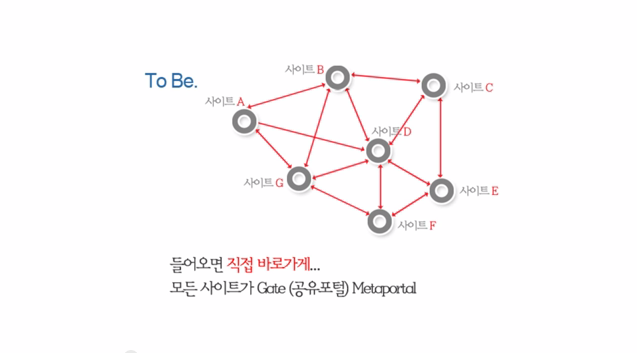

중소기업, 특히 창업 5년 이하 기업의 누리집을 찾아보면 누구라도 가상공간의 불합리한 점을 느낄 수 있다. 인터넷의 출입구라고 할 수 있는 주소창에서 기업이름을 입력하는 고객을 해당 기업의 홈페이지로 바로가지 못하도록 하는 가로채기가 성행하고 있기 때문이다.

검색포털은 이들 가로채기 업체와 계약을 하거나, 직접적으로 남의 고객인줄 알면서도 고의로 가로채기 하여 자신의 검색으로 이동시킨다. 인터넷 주소창에서 기업이름을 입력하는 것은 바로 찾아가기 위해서다.

검색 포털은 인터넷 사용자가 남의 고객인 것을 알면서도 가로채 간다. 또 이러한 행위를 도와주고 수수료를 챙기는 ‘장물아비’들도 활개를 치고 있다. 포털이 1년 동안 이들에게 지불한 돈이 많을 때는1,000 억 원에 달했다.

수많은 기업들이 회사명과 상품을 소개하면 자신의 누리집으로 고객들이 찾아오다가 갑자기 엉뚱한 검색포털로 빠져나가는 것을 확인하지만 속수무책으로 당할 수밖에 없었다. 즉 기업들이 홍보 마케팅 활동을 하면 검색포털이 법의 사각지대를 이용하여 남의 고객을 가로채기하고 있는 것이다.

중소기업이 홍보 마케팅 활동을 통해 확보한 고객을 검색포털이 가로채는 비정상이 중소기업을 갈수록 어렵게 하고 있다.

포털이 유인해간 중소기업들의 수많은 고객들은, 최고 가격을 주면 붙여주는 포털의 광고를 보고 자신들이 찾으려고 했던 ‘그 기업(또는 상표)’을 찾는 것으로 착각해서 무심코 클릭하는 경우가 대부분이다.

고객들이 어렵게 찾아들어간 곳은 사실은 경쟁회사이고 또 가짜(짝퉁)와 유사업체들도 수두룩하다. 흔히 기업의 생명은 신용이라고 한다. 그런데 정작 작은 기업이 신용을 쌓고 노력을 하면 할수록 고객은 포털로 돌려지고 포털의 검색광고는 작은 기업이 쌓은 신뢰를 하루아침에 무너뜨린다.

고객은 그 곳에서 회사 이름을 잘 못 읽거나 다른 회사와 혼동하여 ‘가짜를 진품으로’ 착각되는 경우가 허다하다. 포털은 창업 5년차 이하의 작은 대부분의 중소기업은 바로가기를 달아주지 않는다. 이유는 바로가기가 없는 대부분의 중소기업이 포털의 배를 불려주는 ‘먹잇감’이기 때문이다.

이를 두고 인터넷 마케팅 용어로 롱테일(Long Tail) 법칙이라고 한다. 즉 포털에서 바로가기가 없는 중소기업의 숫자가 많고 그들은 꼬리가 긴 사업자들이 전체 매출의 상당 부분을 차지 한다는 내용이다.

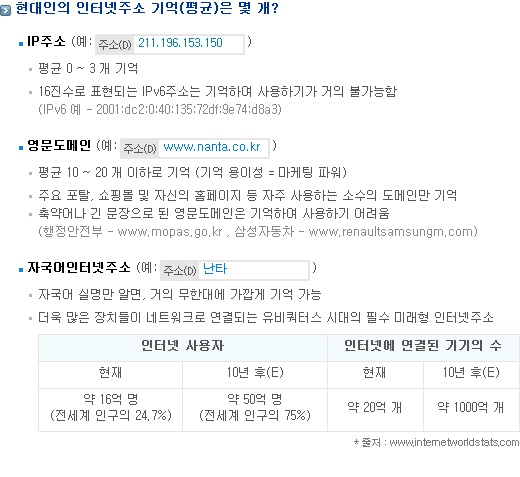

인터넷 주소창에서 영문 도메인을 입력하면 바로 해당 기업으로 연결되는 데에도 불구하고, 도메인보다 더 쉽게 인식할 수 있고 또 국가가 법적으로 권리를 인정한 기 업명이나 브랜드를 정확하게 입력해도 해당 기업이 아닌 엉뚱한 검색포털로 직행하는 것은 분명 비정상이다. 인터넷 주소창의 이런 비정상적 운영은 기업명과 브랜드가 인터넷 주소로서 국가표준이 아니라는 부 당이득자들의 의도때문이다.

국가는 법으로 기업명과 브랜드(상표)를 해당 기업의 권리로 인정하고 보호하고 있다. 그런데 기업이 고객을 만나는 인터넷 주소창에서는 국가가 준 권리조차도 국가표준이 아니라는 이유로 모두 포털의 권리가 되었다.

포털은 지난 10여 년간 인터넷 주소창에서 기업 이름을 입력하여 해당 기업으로 들어가는 모든 기업의 고객을 자신의 고객으로 만들기 위하여 수단 방법을 가리지 않았다. 포털은 인터넷 주소창에서 남의 고객 가로채왔고 이를 통해 성장할 수 있었다.

이렇게 묻고 싶다.

인터넷 주소창에서 국가위에 존재하는 포털의 권리, 통신사의 권리가 과연 정당한가?

또 인터넷 주소창이 아닌 포털의 검색창에 기업의 실명을 입력하는 고객은 포털의 고객인가? 아니면, 해당 기업의 고객인가? 그 답은 간단하다. 주소창이 아닌 검색창에 입력되는 기업명은 당연히 그 기업의 고객이다. 다만 포털의 사용자이다. 마치 전화번호를 입력하는 사용자는 전화번호를 가진 그 기업의 고객이고 전화기나 전화회사의 사용자일 뿐이지 그들의 직접적 고객은 아니다.

그런데 검색창이 아닌 인터넷주소창에 입력된 그 기업명은 누구의 고객인가?

해당 기업의 광고 마케팅 활동의 결과로 기업의 이름을 알고 인터넷의 입구에 입력하는 사용자는 그 기업의 고객이다. 구매자가 아니어도 잠재적 고객은 모두 고객이다.

www 같은 영문도메인이 그 증거이다.

그리고 인터넷의 입구는 주소창이지 검색창이 아니다. 검색창은 비교 검색 후 직접 가고자 하는 사이트로 들어가기 위한 검색 기능을 제공하는 공간이다. 인터넷주소창은 전화로 치면 전화번호 입력공간이고 검색창은 114 안내 기능이다.

지난 10여 년간 포털이 사용자를 확보하는 중요한 도구가 바로 인터넷으로 들어가는 남의 고객을 자신의 검색포털로 돌리는 것이었다. 그 결과에 따라 검색포털의 방문자 숫자가 결정되었다. 유감스럽게도 검색포털의 매출원은 인터넷으로 들어가고자 하는 1일 수십만 남의 기업의 이름을 입력하는 1일 수천만 남의 고객이었다.

진단과 처방

인터넷이 무법천지가 된 것은 인터넷 주소창에 입력하는 기업의 브랜드를 보호하는 법이 없기 때문이다. 따라서 그 해법도 간단하다. 정부는 이미 개정을 한 ‘인터넷주소자원에 관한 법률’을 하루빨리 시행해서 이러한 부당함을 근본적으로 해소해야 한다.

우리 경제가 잘 보이지 않는 곳에서 썩고 있는 것을 나는 비즈니스 현장에서 확인하고 있다. 이를 방치하면 그 비용은 천문학적으로 늘어날 수밖에 없다.

우선 정부가 청년 일자리 창출을 위해서 지원하는 대부분의 지원 비용은 고스란히 포털의 매출로 잡힐 가능성이 높다. 창업자들이 노력해서 확보한 고객이 영세한 사업자들보다 포털의 배를 불려주는 상황을 방치하는 한 청년들의 일자리 창출 정책은 효과를 거두기 어렵다.

일자리는 근본적으로 기업이 창출하는 것이 아닌 고객이 창출하기 때문이다.

댓글을 남겨주세요

Want to join the discussion?Feel free to contribute!